イベント概要

鉄道芸術祭とは

「鉄道芸術祭」は、アートエリアB1で2010年から毎年開催してきた企画展です。 “鉄道” には、車両や沿線図、列車が走る線路や駅舎・ホームなど、先進的な技術や魅力とともに、そこにまつわる文化や歴史があります。駅コンコースの場の特性を活かした本企画では、鉄道の魅力やそこにまつわる技術、文化、歴史等を多角的に捉え、アーティストとの協働による実験的な展覧会シリーズを12年間にわたって開催しました。*サムネイルをクリックすると拡大してご覧いただけます

*各回の記録写真や電車公演のダイジェスト映像はYouTubeにて公開中→アートエリアB1 YouTubeチャンネル

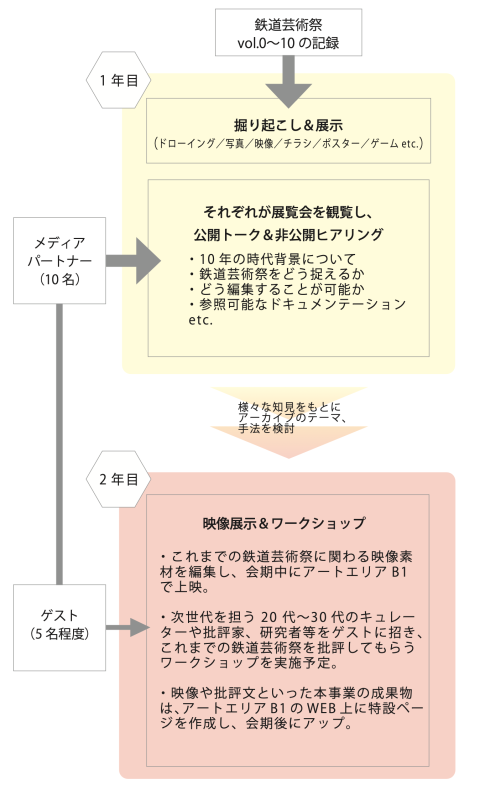

鉄道芸術祭vol.0〜10「リ・クリエーション 〜展覧会の記録をめぐる10の対話〜」

2022年より、鉄道芸術祭では、vol.0〜10の12年間の記録をもとに2カ年に亘る企画を展開。1年目はドキュメント展とともに、編集、企画、アーカイブ、メディアや現代美術・文学・哲学・デザインといった各分野の専門家をメディアパートナーに迎え、10の対話を繰り広げました。 時代とともに進化を遂げるメディアの発展や文化史の変遷を視座に、鉄道芸術祭の記録物等を素材とした「リ・クリエーション」を通じて、アーカイブの可能性を探求。2年目に向けてアーカイブのテーマや手法を検討しました。

会期:2022年7月20日 – 2022年9月4日

主催:アートエリアB1【大阪大学+NPO法人ダンスボックス+京阪ホールディングス(株)】

助成:芸術文化振興基金、公益財団法人朝日新聞文化財団

メディアパートナー

岩渕貞哉(『美術手帖』総編集長)

橋本 梓(国立国際美術館主任研究員)

小崎哲哉(『REALKYOTO FORUM』編集長/京都芸術大学大学院教授)

金森 香(NPO法人DRIFTERS INTERNATIONAL代表/株式会社precog役員)

矢野 優(『新潮』編集長)

渡邉朋也(山口情報芸術センター[YCAM]ドキュメント・コーディネーター/アーキビスト)

稲田 浩(『RiCE』、『RiCE.press』編集長/ライスプレス株式会社代表)

松村貴樹(『IN/SECTS』編集長/LLCインセクツ代表)

瀬尾浩二郎(株式会社セオ商事代表取締役/『ニューQ』編集長)

齋藤精一(Panoramatiks主宰)

鉄道芸術祭vol.0〜10「リ・クリエーション2 ~展覧会の記録からはじまる未来~」

「リ・クリエーション2」では、これまでの鉄道芸術祭の展示風景、トークイベントや電車公演などの記録を再編集し、主に映像アーカイブによって展覧会シリーズを回顧する場となりました。加えて、前年度メディアパートナーから提案されたアイデアに沿って、次世代を担う若手キュレーターおよび研究者の計4名をゲストとして招聘し、トークプログラムを実施してアートエリアB1における現代アートの可能性、いわば「NEXT鉄芸」を模索しました。また、ゲストにはそれぞれ異なる観点から鉄道芸術祭とそのアーカイブにまつわる批評(以下)を執筆いただき、改めてこの企画展シリーズを捉えなおす試みとなりました。

会期:2024年3月1日 – 31日

主催:アートエリアB1【大阪大学+NPO法人ダンスボックス+京阪ホールディングス(株)】

助成:公益財団法人朝日新聞文化財団/公益財団法人花王芸術・科学財団

ゲスト・クリティック

長谷川新(1988年生まれ/インディペンデントキュレーター)

檜山真有(1994年生まれ/キュレーター/リクルートアートセンター所属)

髙木 遊(1994年生まれ/金沢21世紀美術館アシスタント・キュレーター/The 5th Floorディレクター)

岡元ひかる(1991生まれ/ダンス研究者/芸術文化観光専門職大学助教)

長谷川新(1988年生まれ/インディペンデントキュレーター)

「鉄道芸術祭に寄せて」

ものごとにはオフィシャルなスタート地点というものがあり、同時に、今になって振り返ってみればあれが始まりだったかもしれないなという「事後的な」スタート地点がある。あるいは、途中一時的に関わっていたとか、二、三回顔を出しただけとか、そういうケースはいくらでもあるだろうが、それもまたその人においては、それが全てである。少々の無関心、なんとなく、たまたま、みたいなものを「参加」の側に囲い込まず、独自の領域として放っておくことはできないだろうか(「参加者」としてドキュメントにはカウントはするとしても)。

ひとまずは、差し当たって残されている資料群から「鉄道芸術祭」を想像し直すよりも、ひとつの記録であり記憶として、自分自身が鉄道芸術祭と、いつ、どう、交錯したのか、たどり直してみる。事後的にスタート地点を測定すると、その道はあまりに一本道に感じるが、その困惑も含め、ここに残す。

2007年に京都の大学に進学してまもなく、知人にラジオカフェのトークイベントに誘われる。日本初のNPO放送局である「FM79.7MHz京都三条ラジオカフェ」はそのオフィシャルなスタートは2003年である。トークではremo(NPO法人記録と表現とメディアのための組織)の人が登壇していて、ビデオカメラを鉛筆と同じくらいの文房具にしたい、と語っていた。

株式会社はてなのエンジニア(当時はてなは京都にあった)にTwitterやTumblrが面白いと焚き付けられたのも多分この頃。ギャラリーのオープニングに勇気を出していくとビールがもらえてびっくりし、大人たちが大阪のフェスティバルゲートがなくなることに怒っているのを察知し、鴨川沿いのギャラリーでプロジェクターが盗まれたことにそんなことあるんだと思ったりしていた。

自分のなかではこの辺りは全部一緒になっていて、そこに自転車をこいでいるときの振動やサントリーミュージアムの閉館の記憶が混ざっている。世紀末から新世紀初頭にかけての匂いをムンムンさせた「自称公共スペース」の希望や悲哀や手作り感や綱渡り感や最新メディアへの対応スピードや参加者の熱気や逆に距離をとる感じーーそういう空気感を吸い込んでいたと思う。「アートエリアB1」にも、この頃何度か行っている。

この手の話は近ければ近い人ほど、「一緒にするな!」となるのは重々承知しているが、そういう太い「うねり」として自分としては受け取っていた。2013年からインディペンデントキュレーターを始め、大阪でたびたび展示の機会を得た(実は京都では2回しか展示をしておらず、大阪の方がずっと多い)。自分にとって鉄道芸術祭は、前述の空気感の延長にあって、展覧会やイベントの「個別」の「内部」よりも、その「存在感」「全体」の方にずっと引きずられている。

電車のなかでイベントをやるというニュースを知ったときにはとてもワクワクして、悔しい思いをしたのを覚えている。電車の車両でライブだなんて、一体どうやって実現させたのか、その書類一枚一枚、会議一つ一つ、関係者一人一人を余す所なく知りたい。だがそう思う自分が何かずるい気もしてくる。

京都(東京)とちがって大阪はアートがないみたいな比較論は少なくとも2007年にはすでに何度も耳にしていて、にもかかわらず、大阪には、勝手にしぶとくやっているプロジェクトがいくつもある。自分はそうした場所に随分助けられてきている。鉄道芸術祭を「鉄芸」と呼ぶことを最近知り、そう呼びたいのだがそう呼べない。自分は「鉄道芸術祭」がいい。そう呼べない人にとっての、未来の誰かというよりはただ一緒に歳をとっていく者のための、ぐずぐずのアーカイブがあるといいのにと思う。

檜山真有(1994年生まれ/キュレーター/リクルートアートセンター所属)

「45分」

アーカイブはあらゆる評価をくぐり抜け、それでもその先に評価が待っている。

何を残すのか、残さないのかという評価/残したとして、その残しかたは妥当か否かという評価/やがて問われるのが、そのものごとや営み自体が果たして本当に重要なのかという評価

そのようなアーカイブが頭の先から爪先まで純粋でいられるはずはなく、過去・現在・未来、まだ見ぬ人たちからの声や眼差しを想像しながら、オリジナルの姿を誰しもが同じもので想像できるように調整していく。しかし、そのことは必ずしも同じ外貌を想像させることを意味しない。何かをアーカイブする際に最も客観的な指標となる「再現可能性」が取りこぼすものを私たちはどのように評価できるのだろうか。

展覧会はその会期しか観ることができないため写真や映像、図面などの記録や、展覧会を観た人によって書かれたレビューや批評などのテキストといった資料を主なアーカイブとして残さざるを得ない。それゆえ、展覧会を観ることのできなかった人たちは、常に二次資料によりその展覧会について評価を残すしかない。その点でいえば、基本的な情報が掲載されたターポリンとイベントの記録映像で構成された本展は、展覧会として見るのであれば退屈であったが、アーカイブとして見るのであれば興味深いものであった。この違いは展覧会が「どのように評価されたいか」というものを見せる場所であるのに対して、アーカイブは「どのように評価されたか」というのが一旦は終了した状態で提示されるからであり、いつも展覧会とアーカイブはすれ違い、アーカイブ展はどれもこれもたいていつまらない。

とはいえ、アーカイブを何らかのかたちで開示することは、その営みが設定されたポリシーに沿って行われているかをはかるばかりではなく、アーカイブの整理が開示することによって進められるという実務の面においても必要なことなのである。また、鑑賞する側は整理された情報から一瞬にして思い出せることがあり、それはたとえば、10年以上前、美術館でもらったチラシを頼りに、かなりスピードが出ることに驚きながらいつも乗っていたcannondaleの自転車を停めるところがないからと駅の真横に着けて、地下を深く降り、薄暗い空間で見た現代アート作品のこと。当時どのように思ったかを正確には思い出せないけれど、アーカイブのなかのイメージを見るまで思い出さなかったのだから、きっと心には深く残らなかったのだろう。というか、やっぱ、現代アートって難解だと思ったんだと思う。ただ、それ以来、そのことが悔しかったのかは分からないけれど、数多くの展覧会を観てきて、勉強して、アートで生計を立てるまでにいたってしまった。

初めて生きているアーティストの作品を観た場所は駅だった、ということから、私がこのようにしてテキストを残していることまで、ほとんどの展覧会のアーカイブが取りこぼしてきた展示が鑑賞者に与えた長期的な影響について、ひとつのサンプルとなり、それが展覧会の評価へとつながればいいのだが。

髙木 遊(1994年生まれ/金沢21世紀美術館アシスタント・キュレーター/The 5th Floorディレクター)

アートエリアB1の「鉄道芸術祭」は、Vol.0からVol.10に至る12年間で、毎年異なるテーマやアプローチを採用してきた。この芸術祭は、展覧会、音楽、ダンス、ビジュアルアート、パフォーマンスアートなど幅広い分野をカバーし、カテゴライズできないイベントも多数開催されてきた。この多様性とスペース自体の持つジャンル分けできない特性は、「実験的」と銘打つ矜持であろう。私個人として、実験的な要素がないアートスペースに興味はない、そして、「実験」という言葉を置き換えて、「継続的な挑戦」をしないアーティストなどいないと思っている。本筋に戻り、アーカイブについて考える。アーカイブは単なる過去の保存に留まらず、未来の創造に向けたインスピレーションの源泉となる重要なものだ。鉄道芸術祭で展開された試みは、新しいアートの形式や表現方法を提示し、次世代のアーティストに大きな影響を与える可能性がある(今回、私たち若手が呼ばれたように)。そうした実験性が生じさせた変化を踏まえると、アーカイブの方法も実験的であるべきだと考えられる。創造的な試みが革新的であるほど、アーカイブの基準も進化すべきだ。膨大かつ多様な形式を持つ記録をどのように取捨選択し、アーカイブするかは、アートエリアB1に限ったことではなく、現代アートに根ざす重大な問題であろう。

さて、アートエリアB1で巻き起こってきたこと。それは、静的な作品を展示するキュレーションとは異なり、クロスディスプリン、クロスメディアたる「生もの」を醸成するプロセスである。そして、それをどのように整理/保存/活用、つまりアーカイブすることが適切かというフェーズにアートエリアB1はある。今回の「ドキュメント展」では、12年間の基本概要が再編集され、記録映像が展示用にまとめられていた。これらは既に十分な一次資料と言えるだろう。しかし、岡元ひかるさんと議論したように、文字にできない部分に作家や作品の本質が宿ることもある。一方で、限りなく創造行為周縁の情報をテキスト化する試みにより、「生もの」を継承する動きもある。例えば、パフォーマンス作品はテートが繰り返し展示・再演するためのドキュメンテーションツールを開発し、その成果を公開している。(1) このように、アートエリアB1で今後起こる「生もの」に対して、独自のパラメーターを設定することは非常に有効だと思われる。

最後にアーカイブのアクセスビリティである。アートエリアB1という鉄道駅で展開されるアートプロジェクトのアーカイブは、公共空間におけるアートの役割とその社会的影響を検証する貴重な資源である。これにより、どのように社会的な実験が受け入れられ、影響を及ぼしてきたかを追跡することができる。同時に、地域文化の発展にも寄与している。地域固有の鉄道やその歴史に焦点を当てたプロジェクトは、地域のアイデンティティや歴史に新たな光を当てることができる。このような社会との繋がりの意味でも、アーカイブは来るべきときのためにアクセス可能でなければならないと強く感じる。アーカイブのパラメーターとアクセスビリィティのあり方は、「アートエリアB1」や「鉄道芸術祭」が目指すべき方向を示すものであり、それは「コンコース」のようなものではと期待してしまうのだ。

(1) テートのウェブサイトにはパフォーマンス作品の収集、保存、活用についての研究成果が公開されている。また、作品の為の様々なパラメーターを記載したドキュメンテーションツールをダウンロードすることもできる。(https://www.tate.org.uk/about-us/projects/documentation-conservation-performance/performance-specification)最終閲覧日:2024年4月30日

岡元ひかる(1991生まれ/ダンス研究者/芸術文化観光専門職大学助教)

鉄道芸術祭vol.0~10「リ・クリエーション2 ~展覧会の記録からはじまる未来~」から

歴史は誰かに物語られることによってこそ歴史として認識される。これが起き、そしてあれが起きて、次に…という時間的つながりが語られなければ、それらは歴史というより断片的な出来事にとどまるのかもしれない。では、私たちは2010年から2022年まで続いた鉄道芸術祭を、どのように語り得るのか。

まずは今回の回顧展を振り返りたい。会場の入り口側から奥に向かって整列するターポリン製の垂れ幕は、過去のプロジェクトのレポートを時系列順に示してしており、年表モデルの歴史像をそのまま体現するような空間を作り出していた。これらをじっくりと読んでいると、鉄道芸術祭が展覧会の概念を多角的に拡張してきたことが分かる。例えばアーティストユニットcontact Gonzoと建築家ユニットdot architectsの協働では、制作に向けた会議から映画の撮影、その制作のプロセスがすべてアートエリアB1で行われたという。(vol.10「GDP THE MOVIE〜ギャラティック運輸の初仕事〜」)。写真家ホンマタカシがプロデュースしたvol.5「もうひとつの電車〜alternative train〜」では、開催期間中に実寸サイズの木製の電車が設置され、それが取り壊される過程までが「展示」された。一列に並ぶ幕の隣のエリアに配置された映像資料もまた、その様子を語る一つのメディアである。鉄道芸術祭では出来事としての展覧会の可能性が、積極的に探究されてきたことが分かる。

そのため、それらを締め括るこの回顧展についても、哲学者J.Lオースティンの言葉を借りれば事実確認的にではなく、パフォーマティヴな読み方が可能だろう。鉄道芸術祭が行った過去の展示やイベントを、鉄道芸術祭が自ら振り返る。あるいは駅構内のアートエリアB1という場が、まさにそこで過去に起きていたことを語る。そしてそれらが行われている当の展覧会もまた、鉄道芸術祭の歴史に上書きされる一つの出来事である。語られる対象としての歴史がそこにあり、同時にその歴史がリアルタイムで更新されつつあるという時間の複層性がそこにあった。本展を特徴づけていた自伝的な形式は、言語に媒介された歴史とはまた異なる、出来事としての歴史のありようを立ち上げていたのだ。

ではパフォーマンスやダンスの文脈にとって、本芸術祭はどう位置づけられ得るだろう。展覧会という概念と同じく、振付という概念もまた様々に拡張されてきた経緯があり、ジャンル横断的な取り組みそのものが真新しいわけはない。世界的な状況を振り返ると、例えばニューヨークのジャドソン記念教会で実験的な作品の数々が生まれ、日本でも前衛美術家や舞踏家たちのコラボレーションが目立った1960年代がパフォーマンスの発展にとっての転換期であったことはよく知られる。また2010年前後から、美術館で上演されるダンスの事例が増えてきたことから、美術館がもつアーカイヴ化の機能と、時間芸術としてのパフォーマンスの間に生じる緊張関係や相互作用についての考察が増えた。いわゆる美術の領域と、パフォーマンスないしダンスの関わりに光を当てるなら、もちろん鉄道芸術祭の数々のプログラムはこうした文脈にも呼応する。しかし同時に、本芸術祭はこの二項の越境という議論には収まりきらない、別の語りの補助線を何種類も要請しているように思われる。それらを既成の物語のなかへ組み込んでしまう前に、鉄道芸術祭という固有の出来事から出発する、よりローカルな物語を独自に紡げる可能性はどこにあるのか。

関西には、鉄道の企業が新しい文化を開花させた先例があった。阪急電車の創業者として知られる小林一三の事業である。1910年に開業した箕面有馬電鉄の沿線に人を移住させるための呼び水として、現在の宝塚に温泉施設が作られ、それが現在の宝塚歌劇場に発展した。興味深いことに、歌劇団の発行する雑誌『歌劇』には、当時、小林が掲げた「國民劇」の理念を説く本人の論考や、新舞踊の発展に寄与した日本舞踊の楳茂都流三代目家元である楳茂都陸平(宝塚歌劇の振付を担当した人物である)による論考も掲載されていた。

このことはパフォーミングアーツと、研究や批評に関わる人材や機関との有機的なコラボレーションについて考えさせられもする。鉄道芸術祭はまさにNPO法人ダンスボックス、京阪電車に加えて、大阪大学のCOデザインセンター(前身は2005年に設立された「大阪大学コミュニケーションデザイン・センター」)の3者が共同運営してきたプロジェクトである。大阪大学では、アートエリアB1の前身となる「中之島コミュニケーションカフェ」が始動した2006年に、当センターの教授として平田オリザが着任し、その翌年2007年から2011年まで鷲田清一が大学総長を務めていた。演劇人や、また主にその身体論で著名な哲学者という顔ぶれが大学に揃った時期であったことは、大学機関がアートプロジェクトに継続的にコミットする上で重要な条件であっただろう。そして当時はNPO法人ダンスボックスも、大阪に拠点を構えていた。企業、とりわけ私鉄とパフォーミングアーツ、そして大学機関とパフォーミングアーツの関係という語りの補助線を、鉄道芸術祭は私たちに提案する。

鉄道といえば2002年から約5年間、ダンスボックスが参入していた複合レジャー施設のフェスティバルゲートがあった場所は、もともと大阪市交通局の車庫があった広大な空き地であった。大阪市がこの土地の運営を民間の銀行に任せた土地信託事業の一環として建設されたのがフェスティバルゲートだったが、経営破綻の末に2007年に閉鎖し、ダンスボックスも撤退した。その後にダンスボックスが神戸に拠点を移したことは、結果的にではあれ現代的なパフォーミングアーツの水脈を、大阪から西へ拡張したと言えるだろう。

ただもちろん状況は、一方通行では語れない。兵庫県では、美術史の文脈だと必ず言及される兵庫県芦屋市の具体美術協会が、1950年代から領域横断的なパフォーマンスと呼び得る実践を始めていた。(アラン・カプローが彼のハプニングの「前駆」として紹介したことは有名である)。しかし国内のダンスやパフォーマンス史の文脈で具体の運動が登場する機会は稀である。というより、国内のダンス史やパフォーマンスの発展史を体系的に語る日本語文献はそもそも極めて少ない(後者にいたってはほぼ無いと言って良い状況である)。

だからこそ過去にあった様々な出来事をこれから文脈づけてゆく必要がある。だが他方で、その語りはつねにどこかに一本のレールを敷くような線的なものである必要もないだろう。鉄道芸術祭はしばしば鑑賞者に様々な鳥瞰的視点を提供してきた。例えば、鳥瞰図絵師・吉田初三郎の「京阪電車御案内図」(vol.0鉄道芸術祭vol.0〜鉄道の魅力と新たな可能性を探る企画展〜)、京阪電車の46駅を柱にした「vol.3松岡正剛プロデュース上方遊歩46景〜言葉・本・名物による展覧会」、そして「都市」をテーマにしたキュレーションや、近代以降の私たちの身体や行為を条件づけるストラクチャーや図式に注目するコンセプトなどがそうである。そうした各企画の創造性を考えると分かるように、私たちは様々な出来事を線的に流れる時間のなかでのみ接続するのではなしに、それらを空間的な広がりの次元において一気に捉えようとすることで、都市や地域、あるいはある場所がもつ可能性を浮き彫りにできるのだ。

※メディアパートナー、ゲストの肩書はすべて開催当時のものです。